Je rappelle en quelques mots le résultat de la réflexion sur Husserl, puis nous allons passer à quelque chose de plus existentiel, qui va être la philosophie de Martin Buber.

Husserl décrit l’expérience première d’autrui. Bien que cette expérience soit intuitive, elle implique une sorte de pensée analogique. Ce n’est pas un raisonnement, mais il y a néanmoins une affirmation analogique entre nous-mêmes et l’autre. Et cette expérience directe est une aperception, c’est-à-dire une intuition qui est une affirmation et une préhension. Il s’agit de l’aperception de l’alter-ego : l’autre est saisi immédiatement, comme un je. Un je qui, bien sûr, est un autre je que moi-même, mais qui est un je cependant. Il y a donc, pour employer une métaphore, l’affirmation en creux de la centralité de l’autre. En creux, parce que je ne puis pas, moi, percevoir intuitivement la conscience de l’autre. Ce qui est remarquable, c’est que cette affirmation du fait que je ne puisse pas percevoir directement la conscience de l’autre n’entraîne pas une éthique négative ou chosiste, un scepticisme, une ignorance, un cynisme, une violence. Car le fait que je ne puisse pas être à la place de l’autre n’empêche pas que je sois conscient de sa présence comme un sujet. Il est lui-même sujet, autre que moi, mais sujet en lui-même. Cette affirmation va permettre une éthique de l’ouverture et de la générosité et ce qui est remarquable, c’est que ce n’est pas prévu ainsi au départ. Husserl ne dit pas : « c’est mieux ainsi », il dit : « c’est ainsi ». L’autre est un sujet. Et ce n’est pas parce qu’il serait plus moral, ni parce que ce serait plus valable, que nous aurions à affirmer les droits de l’autre ou l’existence de l’autre. Nous avons à l’affirmer parce que c’est vrai, parce que l’autre est un sujet. Les autres sont des sujets comme nous, mais trop souvent on déduit cela d’un raisonnement à la fois rationnel et éthique. Très souvent cette reconnaissance fait suite à un raisonnement moral. Ce qui est original dans la phénoménologie de Husserl, c’est qu’on reste au niveau premier de la description intuitive, directe, c’est-à-dire phénoménologique, de ce qui apparaît. Et ce qui m’apparaît, c’est que l’autre est un sujet. Il ne m’apparaît pas que l’autre soit un objet. Il m’apparaît que l’autre est un sujet présent lui-même. Husserl insiste sur ce concept de lui-même. Il est présent en chair et en os, pas en tant que je serais, moi, au centre de sa conscience. Je n’ai pas besoin de cela pour me rendre à l’évidence qu’il y a une présence humaine. C’est important, car nous allons pouvoir, plus tard, faire la critique de toutes les théories tragiques, de toutes les théories de la séparation et du conflit inéluctable, après en avoir examiné leurs arguments. Or, si au départ, nous n’étions pas sûrs de ce que c’est qu’un autre, nous pourrions admettre qu’on peut faire n’importe quoi avec les autres. Cette description de la certitude de la présence de l’autre comme autre, qui soit antérieure à toute morale, n’est pas soupçonnable d’a priori. On ne dispose pas chez Husserl d’autre description que cette certitude. Il y a bien un développement à la fin des Méditations cartésiennes et même dès la fin de la cinquième méditation, dans lequel il va parler de la culture, du champ commun opéré par la culture grâce à la certitude que nous avons d’être avec les autres. Mais c’est une sorte de conséquence philosophique générale, un peu vague. Son but n’est pas de construire une éthique de la générosité, ni d’ailleurs une éthique cynique de la volonté de puissance. Son but est de décrire la réalité telle qu’elle est, c’est-à-dire telle qu’elle apparaît. Or, ce qui apparaît pour quelqu’un qui creuse les perceptions, quelqu’un qui décrit complètement, sans a priori doctrinal, c’est que les autres sont des sujets.

Pour nous, cette base, aussi précieuse soit-elle, reste une base seulement. Elle est insuffisante pour construire ensuite une éthique. Comment allons-nous nous rapporter à cet autre qui est un sujet ? Toutes les possibilités sont ouvertes. Il n’y a pas vraiment d’éthique chez Husserl, bien qu’il y en ait le fondement humaniste et généreux. D’autre part, les descriptions concrètes de la relation à autrui sont rares. Ce que décrit très bien Husserl, c’est la présence en général d’un autre devant moi, mais pas les relations particulières, dans des sentiments particuliers, ou dans des actions communes particulières. En résumé, avec Husserl, on est placé sur la bonne voie, mais on reste sur notre faim, nous avons à poursuivre. Nous avons à réaliser tout le travail qui reste.

Avec Buber, nous allons disposer d’une philosophie plus concrète, dès le début. Buber va nous proposer un souci tout à fait concret, tout à fait éthique.

Auparavant, évoquons la vie de Buber. Buber est un philosophe allemand qui a quitté l’Allemagne nazie en 1938 pour s’installer en Israël, selon son vœu le plus profond et le plus ancien. C’est un philosophe religieux, qui est l’un des premiers représentants du personnalisme juif. Il est important de savoir cette existence de Buber, parce que, très souvent, on réduit la morale et les moralistes à Lévinas. Lévinas, nous en parlerons également, après Buber. Mais Lévinas représenterait plutôt le moment rationnel ou plutôt extra-rationnel — nous le verrons, c’est très compliqué — du judaïsme contemporain. Parfois, on le considère comme le représentant de la morale contemporaine, en tant que telle. Au XVIIIe siècle, il y avait Kant, au XXe siècle, il y a Lévinas. Mais pour bien le comprendre, il faut connaître d’abord Buber. Buber écrit son ouvrage principal, Le Je et le Tu, en 1923, (Ich und Du, 1923, Francfort). De là viendront et partiront, ensuite, avec le nazisme, soit pour Israël, soit pour l’Amérique, des gens comme Marcuse, Léo Strauss, etc.

Buber est un bon représentant de ce qui a été appelé le judaïsme allemand. Il représente un groupe de pensée d’une fécondité extrêmement importante dans cette époque, juste avant le nazisme. Dans ce judaïsme allemand, nous pouvons trouver Kafka, Freud, Einstein, Buber, Husserl, Marcuse, etc. Toute la philosophie allemande de cette époque, c’est le judaïsme allemand, excepté quelques autres, évidemment Heidegger, ainsi qu’un grand philosophe de la même époque, que j’estime beaucoup, qui est le plus grand de tous, c’est Jaspers qui n’est pas juif et qui n’est pas nazi. C’est rare, en Allemagne à cette époque. Signalons néanmoins un autre auteur qu’il est intéressant d’avoir lu, qui est un historien de la religion, qui va avoir une autre perspective, mais qui est sérieux et humaniste, généreux, soucieux de responsabilité, et qui est l’un des rares qui soit anti-nazi et qui soit allemand, sans être juif, dans cette époque du début du 20e siècle en Allemagne. Il s’agit de Max Weber, qui est également un philosophe remarquable. De cet auteur, vous pouvez lire Le judaïsme antique, ou au moins savoir que ça existe, pour pouvoir vous y reporter éventuellement. Plus immédiat pour notre intérêt sur la société contemporaine, c’est l’autre ouvrage de Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme.

Revenons à Buber. Il écrit en 1923 Le Je et le Tu, c’est un tout petit livre qu’il est essentiel d’avoir lu. Pour bien apprécier la portée de cet ouvrage, il est utile de savoir ce qu’il a écrit d’autre. Il a écrit un Moïse, et également, Le Problème de l’homme, tentant de réfléchir et posant les problèmes sur ce que pourrait être une anthropologie philosophique, faisant la critique de Kierkegaard, etc. Il a aussi écrit Chemin vers l’utopie car en outre, Buber est un utopiste au sens strict du terme. Pas un rêveur qui construit dans l’abstrait des modèles de société irréalisables, mais un utopiste au sens strict du terme, c’est-à-dire quelqu’un qui pense pouvoir reconstruire sur une base nouvelle la société, les relations à autrui, d’une façon réelle, sur des bases philosophiques neuves. Il est socialiste utopiste, démocrate, personnaliste et juif. Tous ses livres ont été traduits, mais Buber est peu connu, sous le prétexte que le nombre de ses pages n’est pas énorme. On ne sait pas qui est Buber. Pourtant, cette pensée est importante, c’est pourquoi je m’y attache un peu. Elle est importante d’abord comme témoignage de ce que c’était que le judaïsme allemand avant le nazisme et la Shoah. Elle est importante aussi comme témoignage du lien qui existe entre la Shoah et Israël, puisque Buber ne part en Israël qu’avec la montée du nazisme, mais également se reliant à une philosophie dont nous allons voir les fondements religieux tout à l’heure. Importance du judaïsme religieux, importance de l’événement historique qu’est l’après-guerre dans le monde, importance aussi d’une philosophie qui a l’immense ambition de reconstruire et la société et la religion sur une base nouvelle qui est une expérience intérieure du sujet. Cette expérience intérieure du sujet humain étant la relation personnelle à autrui.

Très souvent, devant différents événements, les journalistes, les commentateurs disent que les jeunes, ou quand c’est les moins jeunes, les gens, sont désormais démunis de toute valeur. Il n’y a plus de pensée, il n’y a plus d’idéologie, il n’y a plus rien, tout s’écroule, alors que faire ? Pourtant, toutes ces idées, celles que nous évoquons ici, existent, il suffit de savoir les retrouver dans les bibliothèques. Pour autant, elles n’arrivent pas jusqu’aux commentateurs. Cela demande un effort, évidemment, pourtant quel peut être le meilleur fondement pour une philosophie éthique que, en premier lieu, la description des bases de la relation à autrui, ou encore mieux : la description de ce qu’est une vraie réciprocité ?

Maintenant, nous allons examiner de plus près cet ouvrage, Le Je et le Tu. Tout d’abord, nous y trouvons la description d’un fondement ontologique et métaphysique de la relation. Afin que les idées soient claires, je puis vous dire tout de suite, après avoir étudié les deux aspects de la pensée de Buber, l’aspect religieux et l’aspect humain strict, que je prendrai mes distances par rapport à l’aspect religieux. Cela ne vous empêche pas de lire ce qu’il propose, si vous avez le souci de renouvellement de la religion, ou le but de mieux comprendre la deuxième partie de la pensée de Buber.

L’idée centrale de la première partie de la pensée de Buber, c’est ceci : le judaïsme est une éthique de la réciprocité. Comment le montrer ?

J’entre dans l’analyse de la pensée buberienne qui commence par décrire ce que Buber appelle le face-à-face. C’est la relation première avec Dieu. Par commodité, dans la suite, nous allons souvent utiliser le mot Dieu. Buber va plutôt dire « le divin », « le religieux », « la transcendance ». Un juif pieux ne dit pas souvent Dieu, donc moi, philosophe athée, ça ne me gêne pas de parler de Dieu sans cesse.

Buber commence donc par décrire le face-à-face avec Dieu et, ce qui n’est pas évident dans votre culture, il n’évoque pas du tout la crainte et le tremblement, comme va le mettre en évidence Kierkegaard. Kierkegaard et Buber partent des mêmes textes : les cinq premiers livres de la Bible, dite en hébreu la Torah, qui veut dire le chemin, ou en grec et en français, le Pentateuque, qui veut dire les cinq premiers livres.

La Bible, c’est l’ensemble des cinq premiers livres, plus les autres textes que moi j’appelle poétiques : par exemple : Les prophètes, Le cantique des cantiques, ou bien les livres de la sagesse de Ben Sira, ou encore L’ecclésiaste. Les livres de la sagesse, Les prophètes, les psaumes et cantiques, forment un tout qui, plus le Pentateuque, va être La Bible. Et ensuite, on a les évangiles et en grec, surtout. Les textes fondamentaux sont les premiers, bien sûr. Buber se réfère principalement au Pentateuque, L’Exode, parce qu’on y trouve le récit de la révélation, le récit. Pour nous, la mythologie est importante quant à sa signification symbolique de la rencontre entre l’homme et Dieu, et cette rencontre est pour Buber un face-à-face. C’est une relation immédiate dans laquelle il y a à la fois appel et invocation : appel par Dieu, invocation par l’homme, ou inversement. Si on lit en détail le livre qui s’appelle Moïse, de Buber, on découvre des choses très intéressantes en référence constante au texte. Grâce à ce livre, si on ne connaît pas bien la Bible, qui est immense, on peut s’y repérer.

Dans le texte, le face-à-face se fait dans un immense éblouissement. Il y a une grande lumière, une telle lumière que lorsque Moïse revient d’avoir rencontré Dieu, il rayonne. Son visage rayonne, sa peau resplendit. Mais en même temps, on nous explique que Moïse a vu Dieu face-à-face, mais ne peut vraiment parler que du dos de Dieu. Il ne l’a jamais vraiment vu en face. Et c’est quand même plutôt un face-à-face spirituel, car il n’a vu que le dos de Dieu, la nuque de Dieu. Ce sont des détails pittoresques, qui montrent que les poètes, écrivains, mythologues qui fondent le judaïsme veulent signifier mille choses, et donc aussi toutes les difficultés. En tout cas, ce qui intéresse Buber, c’est ceci : le fondement de la religion, c’est l’expérience radicale du face-à-face. Il se propose de la décrire en termes généraux, mais il le fait à la fois en termes de métaphysique et en termes généraux. Le face-à-face, dit Buber, je le cite, est une activité totale. Pourquoi dit-il ça tout de suite, là, d’entrée de jeu ? Il y a activité totale. Pourquoi ? Quelle est la motivation, en dehors du contenu (le contenu, c’est qu’il y a une activité totale) n’y a-t-il pas une autre motivation qui amène l’auteur, Buber, à dire cela maintenant ? Comment est très souvent, représenté le face-à-face avec Dieu ? Pour Sainte-Thérèse, quand elle est face-à-face avec Dieu, elle est envahie, heureuse, mais soumise. Et elle est dans l’extase. Si vous ne connaissez pas Sainte-Thérèse, vous pouvez lire Les autobiographies, ou bien Le Château intérieur. Sainte-Thérèse a une certaine conception de la religion, il s’agit de la conception mystique. Buber affirme d’entrée de jeu qu’il ne s’agit pas de cela du tout dans le face-à-face avec le divin. L’esprit humain n’est pas passif, quoique heureux, non, l’esprit humain est actif. Il est activité. Activité qui se trouve bien entendu, pour Buber, du côté de Dieu.

La rencontre avec l’autre est une activité. Il faut être en activité pour percevoir l’autre. C’est dans les moments où l’on est passif, au contraire, que l’on ne voit même pas les autres. Les autres ne peuvent pas s’imposer à nous quand nous sommes passifs. On ne les voit pas, on voit des ombres. Il faut être actif ou éveillé, pour être conscient de la présence d’un autre qui va être également actif et éveillé. En outre, cette activité totale, il va un peu plus loin, il la décrit comme « mouvement vers ». L’activité n’est pas le simple fait d’être conscient, vigilant, bien réveillé en pleine possession de ses moyens. L’activité, c’est quelque chose de plus encore, c’est tout cela, plus : le mouvement vers. Pour rencontrer autrui, c’est-à-dire son mouvement vers nous, il faut déjà que nous soyons mouvement vers lui. Je généralise très vite, je passe à une description que je reprendrai plus explicitement tout à l’heure qui devrait faire partie de la deuxième partie de cette analyse. Je vous dirai tout à l’heure ce qui est intéressant dans les analyses religieuses de Buber. L’effort pour renouveler la religion, certes, mais cela nous concerne moins. Bien que nous soyons dans la première partie où Buber se situe dans une perspective religieuse, tout ce qu’il décrit peut avoir une portée non religieuse, une portée humaine.

Buber décrit les choses de la façon suivante : on trouve dans cette activité totale qui est un mouvement vers l’autre une disponibilité. Il utilise ce mot. Une disponibilité bien sûr permanente, mais nous pouvons préciser que cette activité n’exclut pas une éventuelle passivité, dit Buber. C’est important de le signaler, pour ce qui pourrait faire l’objet d’un travail philosophique qui consisterait à comparer les doctrines de Buber et de Lévinas. Lévinas en effet se fait l’éloge constant de la passivité, d’abord devant Dieu ensuite devant autrui. Lévinas a le culot de dire ou l’audace d’affirmer, que chacun devant autrui, doit être son otage. Pour moi ce n’est pas acceptable. Au contraire, Buber affirme toujours qu’il y a activité. Seule l’activité, qui n’hésite pas à s’accompagner d’une passivité consistant à recevoir aussi ce que donne autrui. Il faut qu’il y ait à la fois passivité et activité dans cette disponibilité, sinon, on ne va pas comprendre la générosité. En outre, cette expérience, Buber l’appelle le « Tu éternel », qui est Dieu en somme.

Il y a donc activité et éventuellement passivité, mais dans cette expérience, il y a un sentiment de plénitude. C’est-à-dire que tous les concepts vont être féconds. Ils vont être repris par les successeurs, soit pour être critiqués, soit pour être enrichis. Dans les deux cas, critiqués ou enrichis, ils sont l’objet d’un approfondissement de la réflexion sur la relation à autrui. Buber pense que l’expérience du « Tu éternel », le face-à-face de Dieu, est une plénitude. Mais ce qui est remarquable, souvenons-nous des moindres termes qu’il emploie, c’est que cette plénitude est une activité. On n’a pas l’habitude de relier ces deux mots, plénitude et activité. Il a raison de le faire. Cette plénitude est une activité, qui consentirait parfois à la passivité, puisqu’il s’agit de recevoir, tout de même, le « Tu éternel », qui est infini, bien sûr. Cette plénitude, cette expérience est en même temps, une constante, une permanence. La fusion mystique, comme chez Sainte Thérèse, ou bien le doute métaphysique, comme chez Pascal, sont la marque du christianisme (Pascal, Kierkegaard, Saint-Augustin). La fusion et le doute sont totalement étrangers à Buber. Le sentiment de la présence réciproque de Dieu est, pour Buber, constant, je dirais ferme. Nous pouvons traduire dans notre langage le sentiment de la présence d’autrui est ferme et constant. Autrui ne doit pas entrer dans du fading, comme dans certaines philosophies existentielles : ou tu es là, mais tu n’es pas là, t’aime, je ne t’aime plus. Tu ne m’aimes plus, donc, je t’aime, etc. Que ce soit Dieu ou que ce soit l’autre, tout ça n’est pas substantiel.

En outre, voici un concept important, s’il y a plénitude, il n’y a pas manque. L’autre, qu’il s’agisse de Dieu ou d’une conscience, ne vient pas combler un trou incomblable, insatiable. C’est le vocabulaire de nos contemporains, c’est pour ça que j’emploie ces formules peu élégantes. Autrui ne vient pas combler un vide. La rencontre avec autrui est déploiement d’une plénitude. Plénitude en moi, plénitude en lui, bien sûr. Autrement dit, dans cette relation, chaque sujet fait l’expérience d’une unité intérieure. Il accède à une meilleure unité de lui-même quand il entre dans cette expérience de la relation réciproque. Dans l’expérience du face-à-face, il se rassemble mieux lui-même. On pourrait employer un autre langage, en disant à la fois que l’individu est plus unifié, ou que l’individu est fondé, justifié. Donc, il accède à une plénitude intelligible. C’est cela un vrai rapport divin : une relation à Dieu devrait être plénitude intelligible et non pas crainte, tremblement, terreur, fascination et horreur, comme dans les expériences primitives du sacré. Je vous renvoie au livre bien connu de Otto (c’est un sociologue), Le sacré, ou encore Le mythe et l’homme. Au contraire, ce qui est évidemment « saint », nous dirions « sacré », est parcouru par la plénitude et l’unité, et non pas par le déchirement et le vide.

Je n’insiste pas parce que l’histoire des religions m’intéresserait — bien qu’elle concerne en effet tous les philosophes, nous avons à nous informer sur l’histoire de l’humanité — si j’insiste là à propos du religieux, c’est pour une autre raison. Premièrement, pour mieux comprendre ce que va dire Buber, mais deuxièmement aussi pouvoir mieux comprendre les raisons du goût de notre société pour le tragique. Notre société a un goût particulier pour le tragique. On dira qu’il y a de quoi après toutes les guerres, les massacres, les camps de concentration, etc. que le XXe a connu. Mais le tragique, ce n’est pas la prise de conscience de la violence. Le tragique, c’est pire. C’est l’affirmation de la nécessité de la violence. D’où viennent l’opposition à l’idée de bonheur et cette fascination pour le tragique chez nos philosophes Kant, Heidegger, Sartre, etc. ? Je pose la question. Est-ce que cela ne viendrait pas d’un vieux fond chrétien mal liquidé? Pas judéo-chrétien, chrétien ?

Ce qui est intéressant ici, c’est de voir que Buber (ni Jaspers, ni les autres) ne se souciait pas du tout dans ses descriptions de faire une réflexion sur le primat du tragique dans la philosophie en Europe au XXe siècle, puisque c’est 1923 et Sartre et Heidegger n’ont encore rien écrit. Personne à l’époque n’a encore rien écrit de ce qui fait le tragique de notre temps. Buber ne se pose pas cette question. Il se trouve que Buber, décrivant l’expérience que nous avons de l’absolu, dit ce n’est pas un manque, que c’est une plénitude. Ce n’est pas ni une crainte, ni un tremblement, ni une horreur, c’est une plénitude et une joie.

Il y a tragique lorsqu’on affirme que l’homme est une recherche de l’absolu, et que cet accès à l’absolu est impossible. C’est écrit en toutes lettres chez Sartre, et chez Hegel. L’homme est une passion inutile, l’en-soi pour soi n’est pas réalisable. C’est écrit en toutes lettres, je n’invente rien. C’est ça qu’on appelle le tragique. Bataille, Lacan, Sartre, Hegel, tous disent que le désir est un impossible. Sartre n’est pas un ancien prêtre, bien sûr, mais Bataille, oui, c’est un séminariste. Je dis non, l’expérience de l’absolu est une plénitude et une joie. Le mot joie Buber va le prononcer plus tard, peu à peu, dans d’autres ouvrages, notamment dans un ouvrage qui s’appelle Le hassidisme. C’est un recueil de contes hassidiques du 18e siècle, rassemblé par Buber. Je vous parlerai du hassidisme plus tard, on ne va pas tout mélanger, il s’agit d’une religion juive populaire qui pense qu’on accède à Dieu par la joie. C’est très important tout de même. Pour Bataille, on atteint l’absolu par la souffrance. C’est écrit en toutes lettres partout, y-compris chez Sainte-Thérèse. Mais pour Buber, pour les hassids, on atteint Dieu par la Joie. C’est également écrit en toutes lettres.

Continuons. Il y a dans cette activité totale qui est plénitude, constance et unité, en même temps, il y a une parfaite acceptation de la présence. Là aussi, ça a l’air d’être une formule toute simple. Qu’est-ce que cela signifie ? Si on creuse, si on s’arrête sur l’expression, on va s’apercevoir de sa force et de sa portée. Une parfaite acceptation de la présence. Buber est un croyant ; il faut bien intégrer cette dimension si on veut le comprendre, ensuite nous élargirons. Mais pour le moment, lisons-le dans sa perspective, ce que veut dire Buber c’est ceci : l’expérience du face-à-face ne peut être aussi riche et positive que s’il y a une acceptation originelle de l’autre. Au départ, il faut déjà être prêt à accepter l’autre, à accepter qu’un autre existe, qui n’est pas moi. Et il faut en même temps que cette acceptation soit une joie, il ne faut pas que cette acceptation soit un pis-aller. En somme, il dirait, lui, aux non-croyants, Buber nous dirait : si vous ne croyez pas, c’est parce que vous refusez, vous rechignez, vous refusez. Acceptez la présence de Dieu ! Voilà ce qu’il dit. Pour ma part je ne peux pas accepter une présence qui ne m’est pas évidente. Mais la présence de l’autre, elle, est évidente. Remarquons une chose, c’est que dans les relations humaines, est évidente. Maintenant on va considérer que tout ce que nous avons appris avec Husserl, nous l’avons bien appris et intégré. C’est définitif. L’autre est un sujet, pas une chose, un mannequin, un numéro. Cependant, dans les relations à autrui, on sait que la présence de l’autre est évidente, que l’autre est un sujet, et en même temps, très souvent, on rechigne à accepter, l’autre. On ne l’accepte pas ou bien, on l’accepte sans accepter. On n’accepte pas ses doctrines, on n’accepte pas son originalité, on accepte à peine sa présence, on serait bien content qu’il existe, mais ailleurs, ça serait tellement mieux … On n’accepte pas l’autre. Naturellement, dans le discours officiel, on est hospitalier, ouvert, généreux. Dans la réalité, c’est : va voir ailleurs qui je suis. Cette affirmation qu’il fait à l’égard de Dieu dans l’expérience religieuse, pour nous, elle doit avoir un enseignement, une portée générale, extérieure à la religion. Dans les premières démarches de la relation à autrui, il faut qu’il y ait à la fois plénitude de la joie de la rencontre, et acceptation de l’autre. De l’autre comme autre, pas comme moi-même.

Dans un troisième temps, Buber aborde le nom de Dieu, mot Dieu. Je dis le nom de Dieu, mais il faudrait dire les noms de Dieu, car Dieu, dans la Torah, a plusieurs noms. À cet égard vous pouvez lire un livre de Gershom Scholem, Les noms de Dieu, ouvrage auquel se réfère Lévinas, dans un ouvrage qui s’appelle De Dieu qui vient à l’idée. Dieu a plusieurs noms. Mais, Buber se positionne en philosophe par la question : qu’est-ce que c’est Dieu ? Il ne s’est pas posé en premier cette question. Ce qu’il a décrit d’abord, c’est le face-à-face. Les religieux, dans la plupart des cas, sont des de grands esprits. Lévinas, Buber, Kierkegaard, ils connaissent bien les choses et la vie, et c’est ce qui nous procure une joie à les lire. Buber a dû remarquer que Dieu n’est pas nommé au début de la Bible. Dieu n’est pas nommé comme tel. En premier lieu il y a l’expérience du face-à-face. C’est-à-dire que il n’y a pas quelqu’un qui dit : « Voilà, je suis Dieu, et on se rencontre », ce n’est pas comme cela. Ce qui se passe, c’est : il y a rencontre, puis à un moment, quelqu’un peut dire : « Très bien, il y a rencontre, mais qui es-tu ? » Ah, si tu veux savoir, je suis celui qui est. » C’est-à-dire que le nom de Dieu vient un peu plus tard. Ça, c’est la littéralité du texte.

Voici maintenant l’interprétation de Buber qui me paraît authentiquement philosophique, en tout cas intéressante, philosophiquement : le terme « Dieu » ou le concept de Dieu ou la réalité « Dieu » est tout simplement, je cite, la radicalisation de la rencontre. Dieu n’est rien d’autre que cela, le face-à-face, absolument réalisé. C’est important parce que dans l’histoire des religions, il y a un point où christianisme et judaïsme sont d’accord, c’est le point le plus important : Dieu est amour. Mais on le dit en général superficiellement, pas dans les textes philosophiques chrétiens, mais dans les références superficielles. Dieu est amour, ça signifie : Dieu nous commande de nous aimer. Le Christ, quel homme, s’est sacrifié, faites comme lui. Chez certains théologiens chrétiens, l’affirmation va plus loin. Elle ressemble à cette affirmation de Buber, à savoir : Dieu est l’amour. Il ne s’agit pas seulement de dire « il y a en Dieu beaucoup d’amour », ce serait une platitude, mais ce qu’on appelle Dieu n’est en réalité que le passage à la limite de ce que nous savons être l’amour. En tout cas, voilà ce qui est dit par Buber. Il affirme clairement que le nom de Dieu n’est que la radicalisation de la rencontre. Si vous lisez Kierkegaard, par exemple, vous-vous apercevrez aussi de cela, notamment, un livre peu connu de Kierkegaard qui s’appelle Le règne de l’amour. Or, ces textes sont étonnamment importants. Il ne réfléchit que sur les textes bibliques, cette fois les évangiles. Et Kierkegaard dit ceci : Dieu est l’amour, c’est l’amour.

Allons un peu plus loin, parce que Buber ou Kierkegaard, tout de même, croient en Dieu. Pour ma part je ferais une identification radicale entre les contenus de leur texte, et une signification humaniste totale. Dieu, pour moi, ce qu’ils entendent par Dieu, c’est réellement, uniquement, le lien à autrui porté à sa perfection et à sa plénitude. Je le pense littéralement. Puis je reconnais, pour penser ça, qu’il y a partiellement des sources chez ces religieux. Mais respectons bien ce qu’ils disent car Kierkegaard, et Buber, tout de même, croient en Dieu. Il y a un Dieu pour eux, c’est-à-dire qu’il existe un tout autre. Et ce tout autre qui est la transfiguration absolue de la rencontre, c’est Dieu. Le concept de tout autre n’apparaît pas avec Lévinas, comme on le croit, il apparaît en réalité avec Buber. Dieu est le tout autre, mais pas comme quelque chose de complètement différent de nous et d’impensable. Non, Dieu est le tout autre en tant que transfiguration de la rencontre.

Signalons une chose : chez Kierkegaard, comme chez Buber, il y a une volonté de rénover les religions sclérosées. Le judaïsme pour l’un, le christianisme pour l’autre. Ils veulent renouveler ces religions par une expérience existentielle en première personne. Kierkegaard dit, dans Post-scriptum aux miettes philosophiques, c’est l’ouvrage le plus important, que la vérité est la subjectivité. La subjectivité est la vérité, dit Kierkegaard, à bon droit. Et Buber dit : Dieu, c’est la rencontre. Ce qui veut dire qu’en voulant rénover les religions en train de se scléroser par une expérience en première personne, expérience de l’amour en fait, en même temps, ils ouvrent la voie aux philosophies non rationalistes. Pas aux philosophies obscurantistes, mais aux philosophies existentielles de notre temps. Buber a lu Kierkegaard, même s’il en fait la critique, il en a saisi le meilleur. Kierkegaard, puis Buber ouvrent la voie à une philosophie non fondée sur des raisonnements abstraits, une philosophie soucieuse du sort concret des individus.

On creusera, on continuera la prochaine fois.

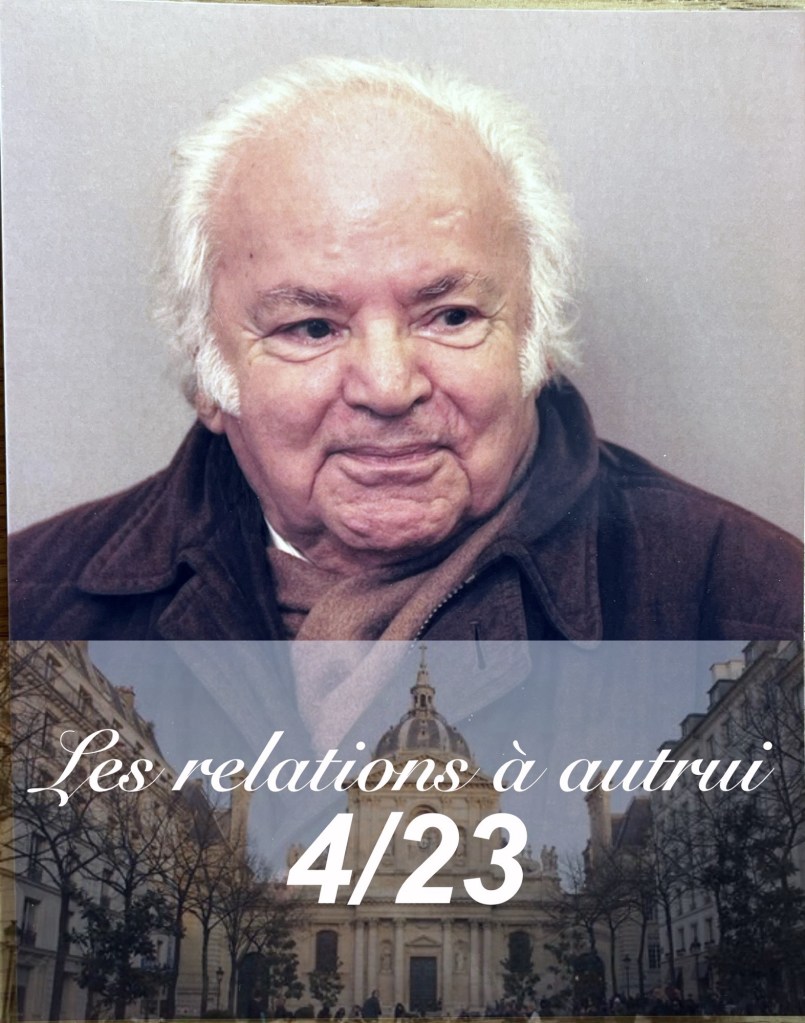

Robert Misrahi, professeur à l’université Panthéon-Sorbonne-Paris 1 (20 novembre 1990)