Pourquoi parler de la joie ? Pourquoi se référer au bonheur à notre époque ? L’une des raisons fondamentales est précisément la situation catastrophique de notre temps. En réalité, c’est précisément parce que la condition humaine en général, notre condition aujourd’hui, notre condition historique en Europe, est catastrophique, qu’il est nécessaire, indispensable de réfléchir sur la joie. Pourquoi ? Parce que la joie est le symbole de tout ce au nom de quoi nous sommes capables de condamner la guerre, la violence, le malheur. La joie est ce qui éclaire tout le négatif : la guerre, le malheur, la catastrophe, c’est-à-dire ce contre quoi nous devons lutter. En réalité, nous ne pouvons être indignés par les injustices ou le malheur, par la guerre ou la famine, que si nous savons ce vers quoi nous devrions nous diriger, ce vers quoi l’humanité devrait se diriger, ce que nous avons envie de vivre, tout simplement.

En termes plus simples, on pourrait dire que c’est seulement en référence à l’expérience de la joie, à l’expérience d’une vie heureuse que chacun a pu faire, fût-elle élémentaire, schématique, sporadique, mais que nous voudrions approfondir, que nous pouvons comprendre que la guerre, la violence, la nuit sont justement condamnables, sont justement ce contre quoi il faut lutter. Il n’y aurait pas de raison de lutter pour la liberté, pour la démocratie, pour la paix, pour l’indépendance des individus et des peuples, s’il n’y avait pas cette justification profonde, à savoir la joie que tout homme désire et que tout homme est capable de vivre.

Devant leur inefficacité, le temps est venu de ne plus se limiter à des définitions a priori de la morale, à savoir le bien et le mal, et d’aller à l’essentiel. Et l’essentiel, en réalité, c’est : ou la joie ou le malheur. On peut, bien sûr, par commodité, désigner la joie comme étant le bien, puisque c’est ce que nous poursuivons, et désigner la guerre et la violence comme étant le mal, puisque c’est ce que nous condamnons. Mais l’essentiel est de ne pas faire de tout cela des questions de mots. Si nous nous situons au-delà de la morale, nous allons être plus libres pour construire quelque chose, car la joie n’aura plus à être poursuivie comme un devoir discutable en un temps de malheur.

La joie est, au contraire, tout ce que tous ont raison de poursuivre, pourvu, bien entendu, qu’elle n’entraîne pas le malheur d’autres gens, d’autres peuples. Dans ce cas, ce ne serait plus la joie, ce serait l’égoïsme ou le narcissisme. Or, la joie suppose naturellement une certaine forme de relation aux autres, c’est-à-dire de présence des autres et de tous les problèmes éthiques et politiques. Cela signifie qu’elle se situe forcément dans un désir de généralisation. La joie, ce n’est pas seulement le désir de la joie pour soi, ce serait non seulement égoïsme, mais surtout absurde et impossible. La joie, c’est surtout d’abord le désir de la joie pour quelques-uns et pour soi, puis ensuite, au-delà, pour un plus grand nombre et enfin pour le plus grand nombre.

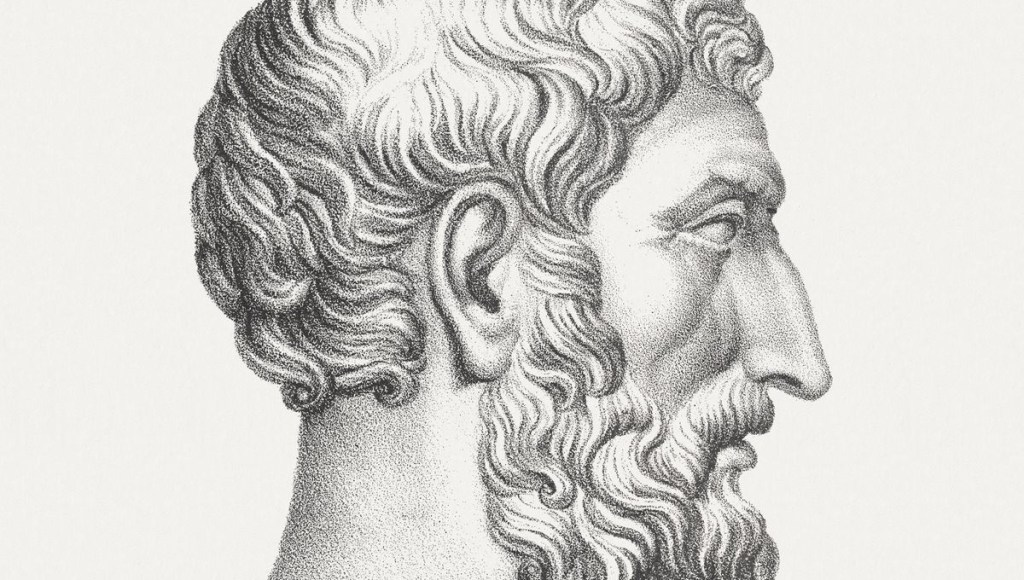

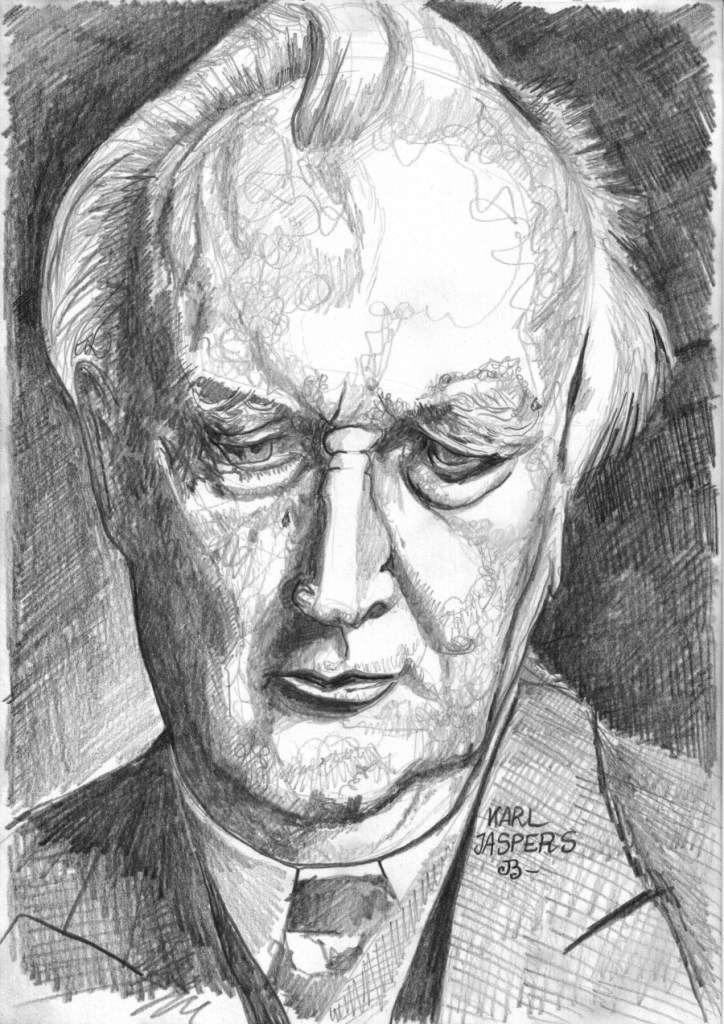

C’est vraiment Spinoza qui est le premier philosophe moderne de la joie. Certes, il a été précédé d’une façon importante par Aristote, celui de l’Éthique à Nicomaque. Aristote intègre en effet déjà toutes ses réflexions sur le bonheur, sur le plaisir, à une réflexion politique. Mais son but fondamental reste moral et consiste, malgré tout, à créer un bon citoyen grec dans sa cité. D’autre part, la culture antique n’a plus d’impact réel sur notre culture et notre existence contemporaine. Au contraire, Spinoza est le philosophe moderne de la joie.

Il y a deux ou trois aspects importants chez Spinoza que nous pouvons évoquer et qui permettent, comme une source, de mieux comprendre toutes les études et les recherches sur la joie qu’aujourd’hui nous pouvons être amenés à faire.

La première idée sur laquelle il est important d’insister avec Spinoza, c’est l’idée de l’unicité du monde. Le monde est Un, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de Dieu qui serait personnel et transcendant, séparé du monde, comme un Dieu juif ou un Dieu chrétien, c’est-à-dire un dieu monothéiste créateur qui aurait aussi, selon la tradition des textes qui évoquent ce Dieu, créé les conditions qui font qu’il y a péché originel, chute et mal. Un tel Dieu, judéo-chrétien, n’existe pas chez Spinoza. On peut dire que l’essentiel, la première tâche que Spinoza s’est assignée, c’est de faire la critique de la religion et du dualisme pour les raisons suivantes : d’une part, philosophiquement et conceptuellement, le dualisme est difficilement défendable en dehors de la foi ; d’autre part, toutes ces religions monothéistes judéo-chrétiennes ont surtout pour vocation et pour but de réduire la plénitude de l’existence humaine, de réduire le mouvement vers la joie, vers l’expression totale de la personnalité. C’est-à-dire que ces religions tentent de soumettre et d’écraser les individus humains sous l’emprise de la loi.

On croit aujourd’hui trop souvent, précisément chez ceux qui partagent une vision tragique du monde, que la morale se réduit au respect, et qu’elle est essentiellement et fondamentalement le respect de la loi. Cet état d’esprit marque en fait l’influence de Kant, et est en réalité une espèce de régression par rapport à ce qu’a critiqué Spinoza. Spinoza nous dit que le vrai souci de liberté, qui doit être celui de l’éthique, ne peut pas se définir par une loi et par un appel à l’obéissance à la loi. Grâce à l’idée d’un monde unique et non religieux, Spinoza veut nous libérer de l’emprise de la loi. Cela lui permet ensuite de décrire la réalité humaine d’une façon tout à fait moderne et originale, totalement différente de celle qui est décrite par le christianisme et même par nos contemporains. En un mot, on peut dire que l’homme décrit par Spinoza est l’Homme-Désir. L’essence de l’homme, écrit Spinoza, c’est le Désir. De la même façon qu’il a refusé de séparer ce monde-ci et un Dieu transcendant, il refuse de séparer l’individu humain en un corps et une âme. L’individu humain est une totalité concrète, et cette totalité concrète est définie par le Désir. Ce Désir, c’est celui de persévérer dans l’existence, c’est-à-dire d’accroître perpétuellement son pouvoir d’exister, sa force de vie.

Pour autant, quand Spinoza définit l’homme comme Désir et comme Désir de la joie, il n’en conclut pas que l’éthique consiste à dire qu’on peut faire n’importe quoi. Il découvre, au contraire, que tous les désirs ordinaires peuvent entraîner les passions que l’on connaît, et il souhaite que, par la réflexion, l’individu reprenne la maîtrise de sa vie. Et c’est là l’originalité de Spinoza : la maîtrise de la vie d’un individu n’est pas du tout la lutte contre le plaisir, la joie, l’affectivité, mais c’est la lutte contre les passions aveugles. Bref, il est à la fois philosophe du Désir et philosophe de la réflexion, c’est pourquoi il peut se permettre de passer du terme joie au terme béatitude. Mais pour nous, c’est le terme joie qui sera maintenu.

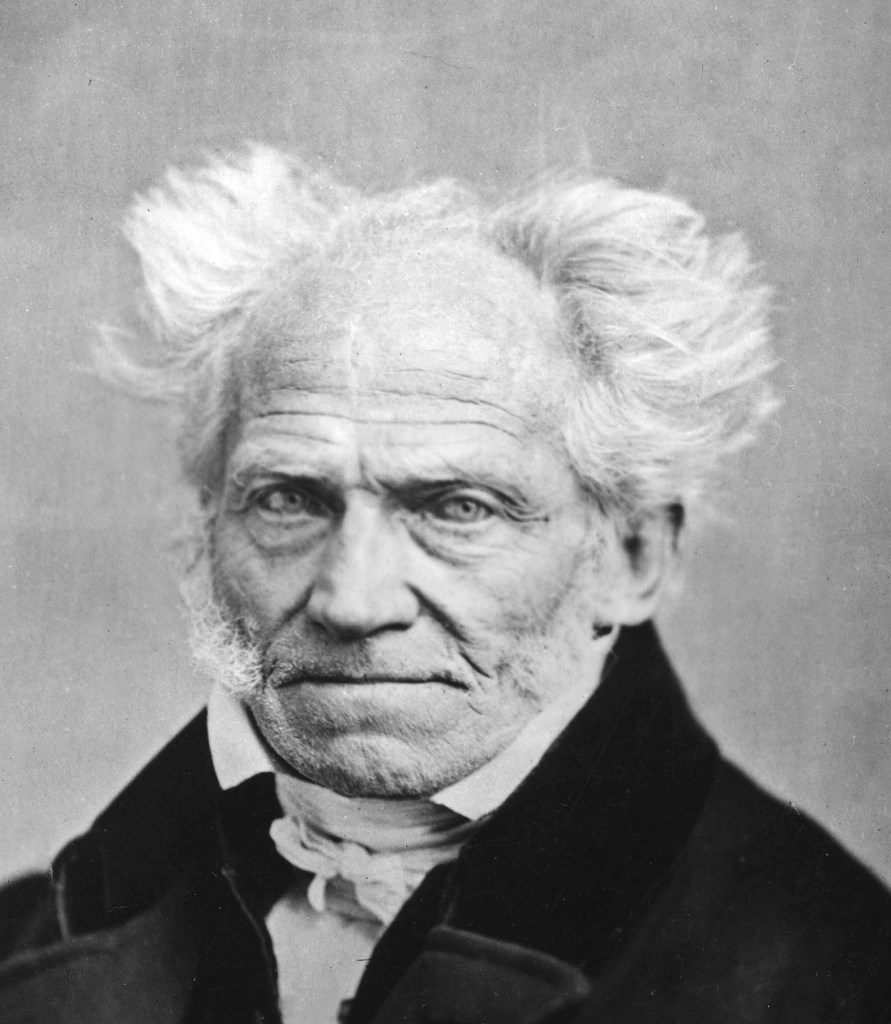

Nous pourrions aussi nous référer à Nietzsche, dans certaines de ses affirmations, certains passages de ses œuvres, où l’on trouve une référence à la joie, ce qu’il appelle la vie ascendante. Nietzsche évoque aussi, dans Ainsi parlait Zarathoustra, le « Grand Midi », ce vers quoi doit se diriger l’humanité ou le « nouveau philosophe ». Certes, très importante aussi est l’idée nietzschéenne selon laquelle il y a lieu de renverser les valeurs anciennes, de les transmuer, de présenter des valeurs nouvelles. Mais si nous lisons Nietzsche de près, nous pouvons nous apercevoir que les valeurs nouvelles qu’il veut instaurer se réfèrent en général à la cruauté et à la violence. Ce qu’il annonce, il ne le réalise pas. On le voit dans Zarathoustra, où il affirme : « Je t’apprendrai la cruauté. » Nietzsche préconise, bien sûr, quelque chose de dionysiaque, mais il préconise en même temps la violence, le corps conçu comme mécanisme et instinct. Il privilégie les instincts sur la conscience, dont il dit qu’elle est toujours illusoire. En réalité, nous sommes, avec Nietzsche, en présence, curieusement, d’une philosophie qui a pressenti la joie, mais qui reste, à mes yeux, une philosophie de la violence.

À l’inverse, Ernst Bloch est peut-être, en nos temps contemporains, l’un des meilleurs représentants de ce que l’on pourrait appeler l’ouverture de l’avenir. Ernst Bloch a été marxiste, mais le mouvement généreux et rigoureux de sa pensée l’a amené à tenter d’aller au-delà du marxisme, vers quelque chose qui est l’utopie. Ce qui est important chez Ernst Bloch, c’est que ce mouvement utopique de toute l’histoire, ce mouvement vers un avenir de plénitude et de joie, n’est pas un mouvement appuyé sur la simple foi. La pensée de Ernst Bloch n’est pas le résultat de ce qu’on pourrait appeler un pari optimiste. Ernst Bloch va beaucoup plus loin : il étudie les textes littéraires, les textes philosophiques, en s’appuyant sur des données de la psychologie, sur une analyse de la culture. Il nous montre des réalités qu’il réunit sous le terme de catégorie. Ce qu’il dégage, c’est une sorte de structure de l’esprit humain, que nous dirions plutôt une disposition fondamentale de l’esprit humain, qui est justement l’ouverture vers l’avenir et qu’il appelle catégorie espérance. Ernst Bloch voit très bien que ce qui caractérise la conscience, c’est le mouvement actif et dynamique vers l’avenir. C’est quelque chose qui est à la fois extrêmement important, mais qui paraît très simple, et dont on peut s’étonner que les autres philosophes comme Heidegger, Sartre, Jaspers ou Gabriel Marcel n’aient pas vu à la fois l’immédiateté et l’importance. C’est que tous ces philosophes, bien que la plupart d’entre eux se soient voulus athées, sont en fait freinés par une conception religieuse de l’existence, pécheresse et condamnée. Au contraire, Bloch n’est pas limité par une telle doctrine. Il arrive en somme innocent devant l’analyse de l’existence humaine et il peut remarquer, sans difficulté philosophique, que le mouvement spontané et réel de tous les individus, et aussi d’une bonne partie de la culture à travers l’histoire, c’est justement l’affirmation dynamique du dynamisme en l’homme. L’humanité n’existerait pas si elle n’avait pas toujours eu le désir, confiant, de construire et de créer.

Je relie toutes mes analyses de la joie à une conception du bonheur. Mais comme le mot bonheur est un terme vague, je pense que nous pouvons lui donner tout son sens par l’analyse de la joie. La joie que je décris ne peut pas consister simplement dans la satisfaction du désir, ou, comme disent certains contemporains, dans la satisfaction des besoins. Les plaisirs et les satisfactions sont des éléments quasi corporels, alors que la joie intègre tous les éléments corporels à une dynamique consciente. Je ne dis pas que la joie serait spirituelle, je dis qu’elle est le sentiment de la satisfaction d’une conscience, en tant qu’elle éprouve tout le déroulement de sa vie comme satisfaisant, cohérent et significatif. À l’intérieur de la joie, bien entendu, nous pouvons trouver des éléments ponctuels qui seraient le plaisir, ou bien la satisfaction, ou bien l’allégresse, mais la joie, elle-même, est la synthèse repensée, retravaillée de tous ces éléments, un vécu un peu original et différent de tout cela. Je pense, par exemple, au contentement ou bien à la jubilation. Le mot joie doit intégrer ce que nous pourrions appeler, d’une façon symbolique mais réelle aussi, « la chair et la conscience ». Le mot joie désigne la conscience de soi d’un individu tout à fait concret, et en même temps intelligent, réfléchi et conscient de lui-même. C’est-à-dire que la joie désigne un haut niveau d’existence à la fois sereine, active et heureuse d’exister, une sorte d’adhésion complète de l’existence à tout son mouvement et à toutes ses satisfactions intégrées.

Je tente, avec mes moyens, de réfléchir et d’écrire non seulement après Heidegger et Sartre, mais également après Hegel. Je ne pense pas du tout que le désir ne recherche que lui-même. Le moment où le désir ne rechercherait que lui-même est celui où un individu n’a pas de visée, pas de véritables valeurs qui le satisfassent. Imaginons, par exemple, un peintre qui a un désir très important, très profond, qui est le désir de peindre. Pourquoi appeler, avec Hegel, « désir insatiable » le fait que ce peintre consacre sa vie entière à peindre ? Pourquoi ne pas voir, au contraire, que la succession infinie de tous les tableaux qu’il fait, depuis le moment où il se met à peindre jusqu’à sa mort, est précisément la réalisation de son désir ? Pourquoi se limiter à décrire le passage d’un désir à un autre, au lieu de la réalisation, toujours plus approfondie, du même Désir ? Ce que le peintre vise, un peintre authentique, ce n’est pas du tout l’activité perpétuelle et matérielle de peindre, mais la réalisation d’une œuvre peinte. Ce qu’il désire, ce n’est pas sa propre activité matérielle de peindre sur une toile, ce qu’il désire, c’est la réalisation d’un tableau. Or, à ce moment, on peut reconnaître que le désir atteint sa satisfaction, et c’est cela que Hegel ne veut pas reconnaître. Le désir crée des œuvres.

Si le Désir est perpétuellement renaissant, une fois une œuvre achevée, le peintre souhaite en faire une autre. Pourquoi penser ce désir comme malheureux ? Pourquoi le penser comme manifestation de l’échec ou du désir vide et de la béance, comme disent les contemporains après Hegel ? Quand le manque est rempli par l’œuvre, par le plaisir, par la satisfaction, pourquoi ne pas le voir ? Ce manque est rempli, mais heureusement, nous sommes des êtres vivants, c’est-à-dire infiniment dynamiques jusqu’à notre mort. Cela signifie qu’on ne peut comprendre le désir que par son but, et non pas comme le mouvement du manque. Il n’est manque que par rapport à un but, et c’est par une sorte de volonté d’abaisser l’humanité qu’on veut détourner notre attention de la réalisation des buts et concentrer notre attention sur l’activité perpétuelle de manque. Mais en réalité, il y a des réalisations : l’humanité réalise des choses, elle crée des œuvres artistiques, elle crée des institutions. Constamment, l’humanité crée ; constamment, notre peintre va poursuivre la création de ses tableaux. Pourquoi ne pas voir, dans ce mouvement infini, le mouvement du perfectionnement, le mouvement même de la perfection ? C’est-à-dire le mouvement qui tente de s’approcher, dans le cadre d’une certaine doctrine ou d’un certain but, d’une certaine valeur, le mouvement qui tente de s’approcher perpétuellement d’une perfection qui donnera de plus en plus de joie, de plus en plus de satisfaction ? Et la joie est précisément cela : la prise en compte de toute la dynamique du désir. C’est-à-dire que la joie va résulter d’un nouveau regard sur le désir. Au lieu de voir le désir comme une sorte de mouvement perpétuel du vide, il faut le voir comme le mouvement perpétuel de la création toujours mieux faite.

La joie suppose une certaine forme de retour sur soi, de réflexivité, c’est essentiel. Dans mon vocabulaire, j’essaie de dire que même dans le désir ordinaire, spontané, désordonné dont nous avons parlé, il y a de la réflexivité. Mais j’appelle réflexivité le degré le plus bas de la réflexion. Il y a un petit peu de pensée, un petit peu de conscience, mais tout cela est confus, obscur et violent, et entraîne justement toutes les difficultés que l’humanité connaît. Au contraire, la joie ne peut s’instaurer comme satisfaction durable et généralisable et comme signification, que si l’on passe de ce désir vaguement pensé, mais très obscur et violent, à un désir complètement transmué, c’est-à-dire à une sorte de maîtrise et de transformation du désir. Cette maîtrise qui ne consiste pas dans une répression, mais dans une transformation et dans un choix. Il s’agit non seulement de faire un choix parmi nos désirs mais aussi de faire le choix d’un effort de transformation de nos choix, c’est-à-dire de faire parcourir par la réflexion, par la conscience, par la culture, tout ce que nous désirons spontanément. Il s’agit finalement d’élever nos choix à un grand niveau de réflexion. Par exemple, dans les relations à autrui, dans la vie ordinaire, dans la vie politique, la vie quotidienne, très souvent naissent des malentendus. Alors, il y a des philosophes qui, comme Jankélévitch par exemple, font du malentendu une des structures de la conscience. Or, le malentendu manifeste seulement la difficulté des relations entre consciences, que moi j’appelle hâtives et obscures. Il s’agit simplement du fait que les individus n’ont pas encore assez parlé aux autres ou ensemble, ils n’ont pas encore assez compris ce que les autres souhaitent, et n’ont pas assez exprimé ce que eux-mêmes souhaitent et n’ont pas assez cherché ensemble ce qu’ils peuvent créer ensemble.

Comme tout cela n’est pas en réalité structurel, tout cela est dépassable. Il s’agit d’un manque de maturité dans le langage qui ne peut être combattu que par l’intervention de la réflexion. Cette réflexion ne consiste pas du tout dans une sorte d’attitude ascétique qui consisterait à dire que puisque la vie civile, la vie sociale est faite de malentendus, nous nous retirons dans notre tour d’ivoire. Ce serait justement l’attitude classique : je sors du monde. L’attitude que je préconise est plus courageuse, elle essaie de faire intervenir la réflexion pour précisément confirmer que cela était bien de souhaiter une vie sociale, mais que cette vie sociale n’est possible que si elle passe par la réflexion. Le désir reste le même, il est celui de la coopération, de la vie sociale, mais comme il est parcouru de la lumière de la réflexion, il réalise mieux ses propres fins, évite les faux problèmes et va à l’essentiel. Autrement dit, la réflexion réalisant mieux le désir permet le passage du désir à la joie.

Il va de soi que pour moi la joie est une activité. En termes philosophiques, mais ça veut dire la même chose, elle est un acte. La joie est un acte de la conscience. Elle est une activité de la conscience qui se hausse au meilleur d’elle-même et à sa propre plénitude. Mais, ce fait de se hausser au meilleur de soi et d’atteindre la plénitude, ne peut se faire qu’à travers des actes extrêmement concrets comme, par exemple, la joie de fonder.

En dehors peut-être de Bergson et Husserl dans certains passages, et hormis chez Spinoza et Aristote, les philosophes en général ne voient pas que la connaissance est plus que la connaissance. La connaissance produit sa propre joie. Pourquoi ? Parce que la connaissance consiste à fonder. Fonder quoi ? Fonder le sujet. Quelle est cette joie originale ? C’est une joie qui, évidemment, n’est pas la satisfaction d’un désir. C’est une joie de la conscience qui consiste à fonder l’existence du sujet dans son temps et dans son espace. Le mot fonder en philosophie, reprend très exactement l’activité de fondation qu’on trouve dans toutes les activités sociales, dans la fondation des villes, dans l’inauguration de certaines réalités, dans la création des œuvres, des institutions, etc. Ici, la fondation tente, par la connaissance et par l’activité de se donner un socle, c’est-à-dire deux choses : à la fois, une justification, c’est-à-dire une raison, une lumière, une compréhension, et une réponse au « pourquoi ? ». Autrement dit, fonder consiste à donner d’une part justification et signification, et d’autre part solidité et permanence. En accomplissant cet acte de fondation, les individus sentent cela. Pourquoi sont-ils heureux de comprendre et heureux de s’appuyer sur quelque chose qui sera permanent ? L’individu éprouve cette joie parce qu’à ce moment, il se rejoint lui-même comme la source de toutes ces choses. En fondant ses activités, il se fonde lui-même. Cela signifie qu’il se donne en construisant une raison d’être, un socle solide, une motivation profonde. L’individu, qui a décidé de consacrer sa vie à la peinture, sait pourquoi il existe, il fera de la peinture, quelles que soient par ailleurs les difficultés, les peines, les combats, les souffrances empiriques. Il a donc une motivation définitive, cela fait un socle et une motivation justifiée, cela fait une raison d’être.

Dans les philosophies contemporaines, je pense à Sartre notamment, on décrit toujours la conscience humaine comme étant justement l’être qui est incapable de se fonder. Mais cela provient d’une confusion sur les mots. Sartre croit que se fonder voudrait dire seulement se donner l’existence comme Dieu donne l’existence. L’individu humain ne se donne évidemment pas l’existence. Mais à mes yeux, c’est une conception erronée de la fondation, une conception religieuse. Fonder, c’est donner une base et une raison d’être, c’est-à-dire créer. En réalité, la fondation est une création. Mais quand un individu arrive ainsi à se créer en se donnant une fondation, alors il éprouve une joie qui est la joie même de l’auto-création. Et là, mais ce ne sera qu’une métaphore, on peut dire que l’individu accède à quelque chose de divin. Il y a l’expression aussi bien chez Aristote, qui n’est pas chrétien, que chez Schelling, qui est chrétien. Cette phrase « il y a en l’homme quelque chose de divin », je la prends dans un sens purement métaphorique et poétique. Au moment où l’individu, par la joie de fonder, se donne un socle et une raison d’être, alors il accède à la joie même de celui qui se crée lui-même. Et c’est cela que, métaphoriquement, la religion a essayé de dire poétiquement. Mais peut-être que le philosophe est capable de comprendre que ce dont il est question ici, c’est uniquement de l’autofondation des individus ou de l’humanité par eux-mêmes et, par elle-même. C’est cette autofondation qui manifeste dynamisme, pouvoir, créateur et qui suscite la joie.

Il y a un lien étroit entre la parole concrète de l’amour, et la poésie. Il s’agit d’une sorte de lien d’intériorité. Dans la parole concrète de l’amour, il se produit une mise en œuvre de la réflexion qui transmet des significations et de l’imagination. Cette imagination permet de saisir l’autre, mais surtout d’exprimer d’une façon originale ce que l’on a à dire de l’autre et à l’autre. Autrement dit, dans la parole de l’amour, par essence, et en raison justement de l’enthousiasme qui porte l’amour, la réflexion se fait en même temps imagination. Elle est imagination et réflexion. Elle est une imagination extrêmement consciente, parce que lorsque les amants utilisent des métaphores pour se décrire ou pour décrire l’autre, ils savent très bien que ce sont des métaphores. Ils sont donc très conscients, et en même temps, ils ont envie de dire ces métaphores. Or, c’est exactement cela, la structure de la poésie. C’est-à-dire que l’essence de la poésie, c’est d’utiliser du sens, d’utiliser un langage, d’utiliser la réflexion, une forme, une structure, mais d’animer tout cela par un désir qui est repris, qui est habité, qui est structuré, étoffé par l’imagination. La poésie, c’est la mise en œuvre par la réflexion du désir et de l’imagination. Autrement dit, quand on décrit l’essence de la poésie, on décrit aussi l’essence de l’amour. Voilà pourquoi, au fond, la meilleure voie pour connaître et comprendre ce que c’est que l’amour, c’est la lecture des poètes.

Le premier événement de l’amour, c’est la rencontre et c’est un véritable commencement. Nous avons à le décrire dans une perspective extrêmement exigeante, celle d’un amour ou d’une rencontre qui déjà ont décidé de se porter au meilleur de ce que l’humanité peut réaliser, c’est-à-dire d’un amour complètement pensé. Dans la rencontre s’opère une sorte de conversion réciproque, ce que les philosophes ont appelé la reconnaissance, mais qu’ils ont décrit trop rapidement.

Nous pouvons entrer dans le détail de cette reconnaissance. Dans l’amour, il y a une sorte de transmutation totale de l’individu qui va désormais tourner ses intérêts, ses préoccupations, ses joies autour de l’autre désormais. Naturellement, ce mouvement est réciproque et c’est ce mouvement mutuel et réciproque de se tourner vers l’autre qu’on peut appeler conversion. Il comporte d’autres significations, d’autres dimensions qui permettent un meilleur approfondissement du mot reconnaissance qu’ont souvent évoqué les philosophes contemporains, à la suite de Hegel.

La reconnaissance chez Hegel consiste dans une lutte pour la reconnaissance, et elle n’est rien d’autre que la reconnaissance du fait que l’autre est le maître. Mais cette lutte pour la reconnaissance, qui n’est qu’une lutte pour la suprématie, il est clair qu’elle n’est pas l’amour. Elle est le contraire de l’amour, elle se situe en dehors de l’amour, elle n’a rien à voir avec l’amour. Par conséquent, les philosophes pessimistes qui disent que, dans l’amour, il y a toujours des luttes pour la suprématie, parlent d’autre chose. Ils sont pessimistes et ils disent que l’amour échoue toujours parce qu’il ne peut pas y avoir deux maîtres. Ces philosophes pessimistes parlent de ces relations inter-individuelles de domination et de servitude qui, naturellement, ne peuvent qu’échouer, mais qui, justement, ne sont pas l’amour. Ils oublient de parler de l’amour.

Dans l’amour, au contraire, il y a cette reconnaissance réciproque, d’abord de ce que l’on peut appeler, pour simplifier, la spécificité de l’autre. La reconnaissance est l’affirmation par chacun de l’unicité de l’autre. Mais pas seulement l’affirmation intellectuelle de l’unicité de l’autre. C’est forcément une affirmation admirative. C’est-à-dire que dans l’amour, l’individu qui reconnaît la spécificité de l’autre, son unicité, son caractère unique, son caractère irremplaçable, en outre, trouve, affirme, ressent que ce caractère unique et irremplaçable est digne d’admiration, digne de son amour. L’amour ici est à la fois une activité intellectuelle qui reconnaît les qualités et la personnalité de l’autre comme étant ses qualités et sa personnalité, mais qui, en outre, reconnaît que ses qualités et cette personnalité sont dignes d’être aimées, c’est-à-dire dignes d’être défendues, admirées, partagées. Mais ce n’est là qu’un des aspects de la reconnaissance réciproque de l’existence de chacun par l’autre comme sujet. Si dans une relation entre deux individus, il y a relation de dépendance, celui qui domine ne reconnaît pas, en fait, que l’autre est un sujet. C’est pourquoi la reconnaissance dans l’amour est forcément réciproque. Dès lors, qu’il n’y a plus réciprocité, on n’est plus dans l’amour, mais on bascule au niveau inférieur de la relation sociale.

C’est d’ailleurs pourquoi la plus haute joie dans l’amour n’est possible que s’il y a l’autre maintenu dans cette altérité, même s’il est ramené à soi à travers l’amour. Parce que, l’amour ne peut pas être sans la reconnaissance de l’autre, il ne peut pas être la négation de l’autre. Il faut donc que cette réciprocité s’appuie sur deux pôles. La réciprocité est précisément l’affirmation de l’autonomie et de la spécificité de l’existence très forte de l’autre. Mais il y a cependant ici quelque chose de très riche comme signification, dans l’existence humaine et dans l’amour. Il s’agit du paradoxe suivant : dans l’amour, dans le même moment où l’on affirme et la spécificité de l’autre et son indépendance, sa valeur, autrement dit, ce moment où l’on admire et pose sa valeur, dans le même moment, il y a l’affirmation d’une sorte d’identité profonde. Il y a reconnaissance du même. Non, pas seulement reconnaissance de l’autre dans son altérité, c’est-à-dire dans sa spécificité de sujet, mais tourné vers nous. Il est lui-même, mais il n’est pas opposé à nous. Peut-être est-ce que dans l’amour, il y a la reconnaissance de soi en l’autre. Il ne s’agit pas la reconnaissance en miroir, c’est-à-dire l’idée que chaque individu se retrouverait lui-même dans l’autre, parce qu’à ce moment, il ne ferait de l’autre qu’un simple miroir, une sorte de faire-valoir. L’autre ne serait qu’un miroir de lui-même, et le sujet A se réjouirait de retrouver dans le sujet B exactement ses propres structures. Naturellement, il ne s’agit pas de cela. On a vu qu’il s’agit, au contraire, de la reconnaissance de la spécificité. Mais au-delà de cette reconnaissance de la spécificité, il peut se faire qu’en l’autre soient reconnues quelques valeurs fondamentales qui sont les mêmes visées fondamentales que les miennes. Et par exemple, dans ce qui se produit dans la rencontre : on reconnaît en l’autre la même décision qu’en nous-mêmes, qui consiste à s’engager dans cet amour-là. Alors on reconnaît en l’autre le même, c’est-à-dire non pas un caractère, une personnalité, mais un projet, un désir, une réflexion fondamentale, qui est la même que mon projet, mon désir et ma réflexion, mais dans l’autre sens, c’est-à-dire dans le sens réciproque et complémentaire. Les deux individus reconnaissent l’identité de leur projet. C’est pourquoi les individus qui s’aiment savent qu’ils sont unis. Ils sont déjà unis dans la rencontre, parce que la rencontre est la mise en œuvre de deux projets identiques et communs, mais qui sont mutuels et inversés, identiques, mais inversés, complémentaires. Chacun entre avec l’autre dans la décision commune, d’affirmer l’autre et de s’affirmer soi-même avec l’autre, dans cette rencontre.

Cet acte libre qui s’opère dans la rencontre est un acte de commencement, mais c’est un acte de commencement qui renouvelle l’existence et qui est opéré à deux. Ici dans la rencontre se met en évidence quelque chose d’essentiel à propos du pouvoir fondateur évoqué plus haut de la conscience humaine.

La vérité, c’est que la conscience humaine ne peut fonder à nouveau son existence totalement et ne peut entrer dans un univers neuf et une nouvelle existence que si ce mouvement est partagé par quelqu’un d’autre qui est entré avec lui dans la relation d’amour. Alors, à ce moment, il y a un événement radical, il est commencement absolu. Il est la reconnaissance réciproque de la valeur spécifique et en même temps de l’identité de chacun, et peut alors se libérer ce que nous appelions tout à l’heure, la parole de l’amour. L’amour peut libérer la parole poétique qui va être une sorte de commentaire heureux, poétique et imaginatif, de cette rencontre. Le commentaire heureux de cette rencontre va s’étoffer par l’intégration qui va être faite de l’univers entier. Je veux dire que l’éloge de l’amour ou l’éloge de l’autre auquel se livrent ceux qui s’aiment, va intégrer la nouvelle vision du monde et cette nouvelle vision du monde comporte deux éléments. D’abord, elle est tout à fait nouvelle, et deuxièmement, elle est cosmique.

Les amants, à ce moment, s’offrent et se donnent l’un à l’autre, dans un langage poétique et enthousiaste, on le voit bien exprimé chez Saint-John Perse. Il s’agit d’abord d’une nouvelle existence, mais il s’agit surtout d’une nouvelle intégration à la totalité du monde. C’est-à-dire que les amants intègrent à leur parole, la totalité du monde, c’est la totalité de l’amour. Ce monde, il est par exemple manifesté dans le poème tout à fait fondamental de Saint-John Perse, qui s’appelle Amers, et où le meilleur éloge que les amants peuvent faire de l’amour, c’est un éloge de l’océan, un éloge de la mer, un éloge des navires. Et à ce moment, ils entrent tous les deux ensemble dans une vaste vision cosmique d’un univers transmué, mais d’un univers aussi dynamique, perpétuellement créateur de lui-même, perpétuellement ouvert sur l’avenir. Ce que présente Ernst Bloch, d’une façon un peu conceptuelle et abstraite, Saint-John Perse l’exprime merveilleusement par sa poésie à la fois cosmique et concrète. Mais Saint-John Perse est celui qui a compris que, pour mieux exprimer la splendeur du monde, pour mieux l’instaurer, il faut être dans la relation d’amour. Seuls les êtres qui s’aiment peuvent découvrir ce qu’on pourrait appeler justement à bon droit la splendeur du monde.

L’une des structures, les plus simples, les plus évidentes, les plus quotidiennes de l’amour, c’est la conscience de la joie prise à la présence et à l’existence de l’autre. L’individu peut très bien ne pas se référer à toutes les dimensions que l’on a essayé de mettre en évidence. L’essentiel, pour lui, est la joie qu’il prend à l’existence et à la présence de l’autre. Nous pouvons creuser tous ces contenus de conscience, mais ce qui est au premier plan de la conscience, c’est justement la joie de la présence de l’autre. Et cette joie n’est pas une joie possessive. L’amour véritable est précisément celui qui se réjouit de l’existence de l’autre, et de sa présence, et aussi de sa vie.

Ce qui est remarquable, c’est que pour nous faire comprendre l’amour, le langage de l’amour et tous les contenus si riches de la relation amoureuse, nous pouvons non seulement nous référer aux poètes, mais aussi aux mystiques. Notamment, Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse, les mystiques espagnols, disent avec une force et une poésie tout à fait exceptionnelles, tout à fait uniques, les contenus de l’amour. Naturellement, il faut que le lecteur contemporain aborde tous ces textes avec un nouveau regard, avec un regard humaniste, qui consiste à se souvenir que Jean de la Croix et Thérèse d’Avila sont de grands poètes, de grands écrivains, des êtres humains qui ont vécu des expériences très fortes de l’amour.

Pourquoi se référer aux poètes mystiques, si nous ne nous intéressons pas forcément au contenu religieux de leur doctrine ? C’est que, dans leur perspective, les poètes mystiques, notamment les mystiques espagnols, parlent de l’amour à l’égard de Dieu, c’est-à-dire — je traduis — l’amour le plus fort et le plus extrême à l’égard de l’être le plus important, le plus valable, le plus décisif. En réalité, ce que ces écrivains décrivent, c’est une sorte de paroxysme de l’amour, l’amour décrit dans tous ses extrêmes. Ils font en somme une sorte de description phénoménologique. Ils décrivent les contenus vécus en eux-mêmes, par eux-mêmes, de l’amour, tel qu’ils pensent qu’il est lorsqu’il est porté à son extrême. Alors, bien entendu, ils n’ont pas besoin de se représenter matériellement le corrélat de leur amour, c’est-à-dire l’être aimé. Pourtant, Thérèse nomme l’être qu’elle aime. Elle le nomme Jésus, le Seigneur, elle le nomme parfois le Christ, plus souvent Jésus, c’est-à-dire qu’elle essaie de lui donner une connotation individuelle, personnelle, absolue. Alors, la question que l’on peut se poser est la suivante : est-ce que réellement l’amour peut se réaliser dans sa plénitude s’il ne porte pas sur un corrélat qui est réel ? Un corrélat réel, cela ne signifie pas l’humanité avec ses imperfections, mais l’humanité avec ses perfections. C’est-à-dire que dans l’amour, ce qui est en question, ce sont les êtres humains, dans leur mouvement vers la perfection, l’accroissement de leur conscience, de leur joie, de leur générosité, de leur oblativité, l’accroissement incessant de leur perfection.

L’intérêt des mystiques, c’est que, sous le couvert de ne parler que de Dieu, ils nous livrent sans pudeur l’intensité extrême de leur amour. Peu d’écrivains ont le courage de le faire. Je ne parle pas du tout de la sexualité, que l’époque contemporaine croit être vraiment l’objet le plus audacieux de la recherche humaine ; il ne s’agit pas de cela. J’appelle courage non pas l’évocation de la sexualité, mais l’évocation de l’intensité spirituelle de l’amour. Peu d’écrivains, craignant d’être naïfs ou dans l’illusion, osent décrire la totalité de cette intensité de l’amour, sauf les mystiques. Comme les mystiques se rapportent à Dieu, ils n’hésitent pas à tout dire. Ce qui est tout à fait passionnant à la lecture de Thérèse, c’est de voir le caractère concret de ses descriptions et leur courage. Elle n’hésite pas à dire que sa joie s’accroît perpétuellement. Et en effet, dans le texte, sa joie s’accroît au fur et à mesure de sa progression dans les différentes demeures. Il y a sept demeures dans le château métaphorique qu’elle parcourt, et à la septième demeure, elle est en effet à l’extrême de l’extase. Mais il est clair que Thérèse est capable de vivre toujours plus, avec toujours plus d’intensité, son amour pour l’être.

Nous pourrions reconnaître la dimension infinie de l’amour, mais paradoxalement, cette dimension infinie, je la situerais dans l’existence humaine, c’est-à-dire dans le mouvement infini de l’exigence, de l’effort de construction et de perfectionnement des états d’esprit. Mais s’agissant d’un objet infini, transcendant, je ne suis pas sûr que l’on puisse parler d’amour. Je ne suis pas sûr qu’une conscience individuelle humaine puisse s’adresser à une réalité réellement infinie en lui portant de l’amour, parce que ces deux mondes sont trop différents, ils sont incommensurables. D’ailleurs, en réalité, dans les textes des mystiques, est exprimée la chose suivante : le rapport à Dieu n’est un rapport concret que dans la mesure où Dieu est identifié à l’âme de celui qui aime Dieu, c’est-à-dire à l’âme du mystique. C’est tout à fait étonnant. Thérèse affirme explicitement qu’à un certain moment, au moment le plus intense de son extase d’amour — je pense à son extase spirituelle, bien entendu —, à ce moment, elle reconnaît que son âme, à elle, Thérèse, qu’elle désigne parfois comme étant la petite Thérèse, qui n’est pas très intelligente, qui n’est qu’un être humain sans culture, et bien, son âme, l’âme de la petite Thérèse, devient la demeure de Dieu. Dieu qui, par ailleurs, tout au début, était la demeure de l’âme, celle qui est visée par l’âme. La vérité, c’est qu’en réalité, Thérèse devient le Dieu de Dieu, et cela est normal dans l’amour. Elle n’ose pas le dire, mais c’est ce qu’elle dit, pratiquement entre les lignes ; il y a une sorte d’identification. Dieu est comme elle-même et Thérèse est comme Dieu. À ce moment d’identification extrême, se réalise la plus grande joie. Concrètement, pour le philosophe, cela veut dire qu’il y a en réalité, dans tout cela, une métaphore de l’amour entre deux consciences bien singulières. Certains d’ailleurs ont été jusqu’à dénoncer chez ces mystiques-là, notamment chez Angelus Silesius, en les accusant d’athéisme. Et je crois qu’ils ont raison. Je crois que ces mystiques sont sur la voie de l’athéisme, puisqu’ils intègrent Dieu à leur expérience.

Se livrer à la jouissance du monde, ou plutôt se construire soi-même comme, d’une part, désirant, et d’autre part, étant capable de ressentir et de se réjouir de la splendeur du monde et de la richesse du monde, tout cela se rapporte d’abord à la nature, ensuite à la société, mais à la société en tant qu’elle est repensée et restructurée, bien entendu, par la réflexion.

Dans un ouvrage précédent, qui était volontairement plus conceptuel, plus abstrait, et qui s’intitule Éthique, politique et bonheur, j’indiquais que politiquement, il y a à rejoindre le projet éthique, à savoir créer les conditions individuelles et sociales qui rendront l’individu capable de créer son propre bonheur. Je ne dis pas que la politique va créer les conditions du bonheur. Elle va créer les conditions indispensables, mais naturellement insuffisantes, de la joie. Autrement dit, c’est seulement dans le cadre de la démocratie, c’est-à-dire du respect de tous les individus par tous, et du respect des individus par les institutions, quitte à chacun de l’enrichir, de la préciser comme il l’entend dans le mouvement créateur de l’histoire, que tout l’itinéraire de la joie est concevable. L’itinéraire de la joie est un itinéraire actif et constructeur sur le plan individuel, mais également sur le plan social. C’est-à-dire que l’individu qui tente de construire sa joie dans la connaissance, dans la culture, puis dans l’amour, et ensuite dans la relation poétique au monde, cet individu doit être conscient du fait qu’il existe dans les institutions et dans la manière d’être de l’humanité, des moments, des attitudes, des activités et des institutions marquées par la violence, marquées par le désir de domination, marquées par l’exploitation, la servitude pour les uns, la domination et la violence, la suprématie pour les autres. Ce contre quoi je crois qu’il faudrait s’élever, c’est l’illusion selon laquelle de bonnes institutions, qui ne seraient bonnes que du point de vue économique et du point de vue juridique, suffiraient à la réalisation de la joie et du bonheur des individus et des citoyens. C’était l’idéal du XVIIIe siècle et c’est cela qui échoue. Cela n’échoue non pas parce que l’homme serait incapable de joie, comme on voudrait vraiment nous le faire croire aujourd’hui avec les philosophies tragiques. Cela n’échoue pas parce que les institutions sont forcément définies par la violence, cela échoue en raison du fait que la culture en général ne se préoccupe pas suffisamment de la reconstruction intérieure des individus. Il faut que les individus se reconstruisent intérieurement, opèrent un nouveau regard, une transformation culturelle, une transmutation, une conversion, si on veut le dire philosophiquement, en eux-mêmes et dans leurs relations interindividuelles. Il faut que les individus mettent en place différentes cellules ou noyaux d’activités, pour éclairer les institutions, ou éclairer le travail politique, éclairer la lutte politique, par une référence à un certain avenir. L’individu qui vise la joie n’est pas un individu aveugle, ce n’est pas un individu cynique, il n’est pas inconscient, mais c’est un individu qui a tout de même le sentiment que ce sont les transformations individuelles ou les transformations culturelles individuelles qui amènent aux transformations d’un plus grand nombre. Ces individus qui recherchent la joie sont conscients du fait que ce sont les progrès intérieurs et culturels de l’humanité qui peuvent amener les progrès politiques. Ainsi, nous ne sommes pas aveugles, nous sommes au contraire surconscients.

Dans cette perspective, qui est la nôtre, qui est une perspective eudémoniste, nous avons aussi à intégrer la jouissance des sens, c’est-à-dire le plaisir en général. Quel qu’il soit, le plaisir n’est pas quelque chose qui doive être laissé à part de la joie et du grand mouvement eudémoniste de libération et d’approche du bonheur que nous sommes en train de décrire. En effet, le plaisir est une sorte de manifestation synthétique de notre condition. Il est la manifestation synthétique de notre double condition qui est d’être charnel et d’être « spirituel », c’est-à-dire d’être chair et d’être conscience. N’importe quel plaisir, le plaisir de la musique, le plaisir de tous les autres sens, n’importe quel plaisir manifeste justement l’unité de l’individu. Mais cela va plus loin. Le plaisir, par sa propre définition, est une sorte de jubilation, c’est-à-dire que le plaisir est une sorte d’adhésion. C’est cela qui est, je crois, le plus important dans le plaisir. C’est une adhésion jubilatoire au fait même du plaisir, c’est-à-dire au fait même de la condition humaine. Si les plaisirs sont bien intégrés dans un mouvement culturel, réflexif, dans un mouvement de conscience, dans le désir de la joie, dans tout ce que nous avons dit — la connaissance, la réciprocité —, si les plaisirs sont bien intégrés à tout cela, alors les plaisirs sont une richesse. Les plaisirs manifestent justement l’ancrage concret, ils sont comme la résonance et l’écho concret de la joie qui est décrite et qui est atteinte par ailleurs.

On peut parler, par exemple, du plaisir de la musique. La musique représente quelque chose d’assez paradoxal. On pourrait presque dire qu’elle représente métaphoriquement toute la condition humaine lorsqu’elle est à la recherche de la joie. En effet, la musique est le symbole de notre matérialité, car matériel, cela peut vouloir dire sonore. Mais la musique réussit ce « miracle », ce paradoxe, de rendre la matérialité signifiante. La musique est donc à la fois matérialité et signification, mais en outre et toujours, elle est une joie. Même lorsque la musique dit le tragique, la mort, la souffrance, elle le dit sous une forme un peu distanciée en livrant tout de même quelque chose qui est comme une espèce de joie, comme une espèce de joie grave. Si la musique est tragique, la joie qu’elle donne est grave, ou nostalgique, ou riche de détermination affective dépassée. La musique représente bien donc la condition humaine, à la fois charnelle et spirituelle, grave et allègre, mais surtout capable d’accéder à la joie par sa propre création. Mieux, il y a une autre dimension de la musique et peut-être est-ce que nous pourrions trouver cette autre dimension dans les autres plaisirs, suivant les choix et les goûts de chacun naturellement : il y a une dimension d’éternité. L’audition d’une musique nous fait entrer dans un temps qui est le temps du concerto, ou de la symphonie donnée ou de la pièce musicale, il y a un certain moment en dehors de notre temps concret. Il existe donc une sorte d’intemporalité du temps. Le temps se déroule, mais sans les intérêts empiriques de la vie ordinaire, c’est-à-dire que le temps est purifié. Et même, à certains moments, la joie est telle qu’on accède à quelque chose d’absolu et d’intemporel, pas de métaphysique au sens traditionnel, mais d’absolu au sens de cela exprime ce qu’il y a de plus fort, de plus intense et de plus joyeux, de meilleur et de plus sensible et de plus charnel dans l’humanité, c’est la musique qui l’exprime. Moi, j’ai une préférence pour la musique et Mozart, par exemple, mais pour tout un chacun et suivant ses choix et ses goûts, il peut en aller de même pour d’autres plaisirs.

Si nous devions recommander des exercices spirituels ou une espèce de morale quotidienne de la joie, nous proposerions la lecture d’un peu de poésie, d’un peu de philosophie, l’écoute d’un peu de musique. Nous proposerions de commencer par le travail de conversion et de fondation, de commencer à prendre l’habitude de se distancier par rapport aux problèmes empiriques, quotidiens, de bien les mettre à leur place, de bien les réduire. On pourrait prendre de très nombreux exemples dans toute la vie quotidienne. Très souvent, la vie sociale est faite de conflits qui pourraient fort bien ne pas exister, de conflits secondaires, de conflits sur des objets, des objectifs, des buts qui ne sont pas très importants, qui sont moins importants que le maintien d’une relation positive avec autrui. Cela serait donc la première tâche, l’espèce de détachement par rapport aux conflits et aux servitudes qui nous enserrent quotidiennement. C’est pour cela qu’il y a à réfléchir sur la joie, c’est parce que les difficultés nous enserrent. Nous avons donc à nous détacher par rapport aux soucis empiriques par la découverte de valeurs plus importantes et plus positives.

La deuxième chose, ce serait, par exemple, de tout rapporter, nos réflexions, nos jugements, nos prises de position, à la quantité de joie que ces prises de position, ces décisions permettent de réaliser. C’est-à-dire qu’il faut commencer à être toujours plus partisan de cela qui, en nous ou chez les autres, affirme plutôt la vie que la mort, la violence, la domination. Il nous faut, sur le plan individuel et sur le plan politique, essayer de plutôt privilégier ce qui affirme la vie, la générosité, plutôt privilégier ce qui manifeste un courage à vivre, une confiance à vivre. Et cela, on le trouve bien plus souvent chez les gens qui ne sont pas des philosophes-techniciens. Les philosophes-techniciens, trop souvent, ont été marqués par ces réflexions tragiques des grands contemporains. Au contraire, on voit très souvent chez tout un chacun, dans la vie pratique, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, affective, des manifestations de courage, des manifestations où les individus qui sont frappés, déchirés, bousculés par l’existence, se reprennent, repartent à zéro, reconstruisent, ne se laissent pas abattre, comme dit très bien le langage courant.

Mais nous avons à aller plus loin.

Non seulement il faut mettre en évidence et toujours privilégier ceux qui ont ce courage, mais leur montrer que cela est destiné à préparer quelque chose qui est de l’ordre de la joie et du plaisir de vivre, ou de la joie d’être, et non pas de l’ordre du mérite ou de la valeur morale ou de la dignité. C’est vrai que quelqu’un qui est courageux est plus sympathique, ou plus valable que quelqu’un qui ne l’est pas. Mais ce n’est pas cela qui importe, nous ne devons pas porter des jugements comme cela à tort et à travers sur nos contemporains. Ce qui importe, c’est que celui qui est courageux comprenne qu’il a raison de l’être parce qu’il doit viser quelque chose qui vaut en soi-même. Et ce quelque chose, c’est la joie. La joie d’exister, en assumant toutes les difficultés quotidiennes, cette joie d’exister est, je crois, le seul but moral, si on veut employer un langage traditionnel, ou le seul but éthique, si on veut employer ce langage qui est proposé ici. La joie est le seul but qui puisse être à la fois généralisé, c’est-à-dire proposé à tous, et qui ait sa propre fin. On ne vise pas la joie pour autre chose. On vise la joie pour elle-même, pour le propre plaisir qu’elle donne. Alors, à ce moment, l’humanité peut être maîtresse de son destin. Trop souvent, on cherche des réalisations et c’est cela qui fait la fuite indéfinie du manque et du désir. On cherche à réaliser des choses qui deviennent des moyens pour d’autres choses, qui deviennent encore des moyens pour d’autres choses, puis on n’en finit pas. Il faut arriver à trouver une fin qui se justifie elle-même, qui n’a pas à être dépassée, mais seulement approfondie. Et c’est la joie. La joie est cette fin qui est sa propre fin, sa propre suffisance, et qui, en même temps, tout en étant dans la joie, ou la satisfaction, le contentement, comprend qu’elle peut toujours être approfondie, perfectionnée, étendue. Il faut que la joie prenne de plus en plus de place dans l’existence sociale.

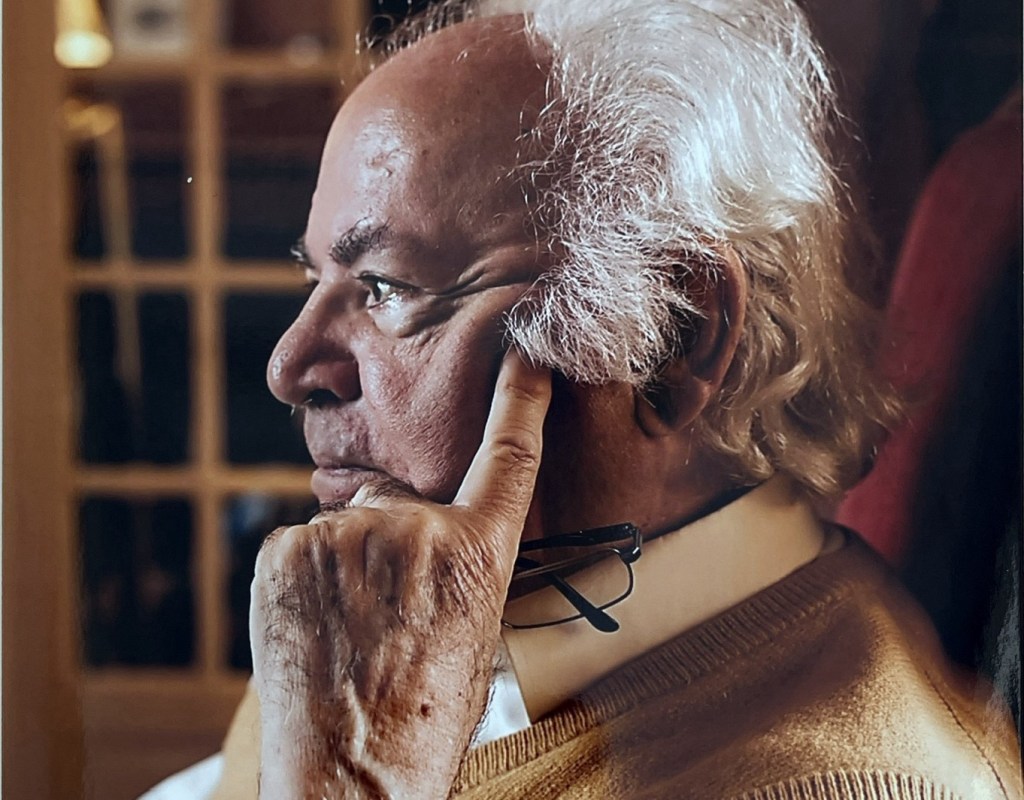

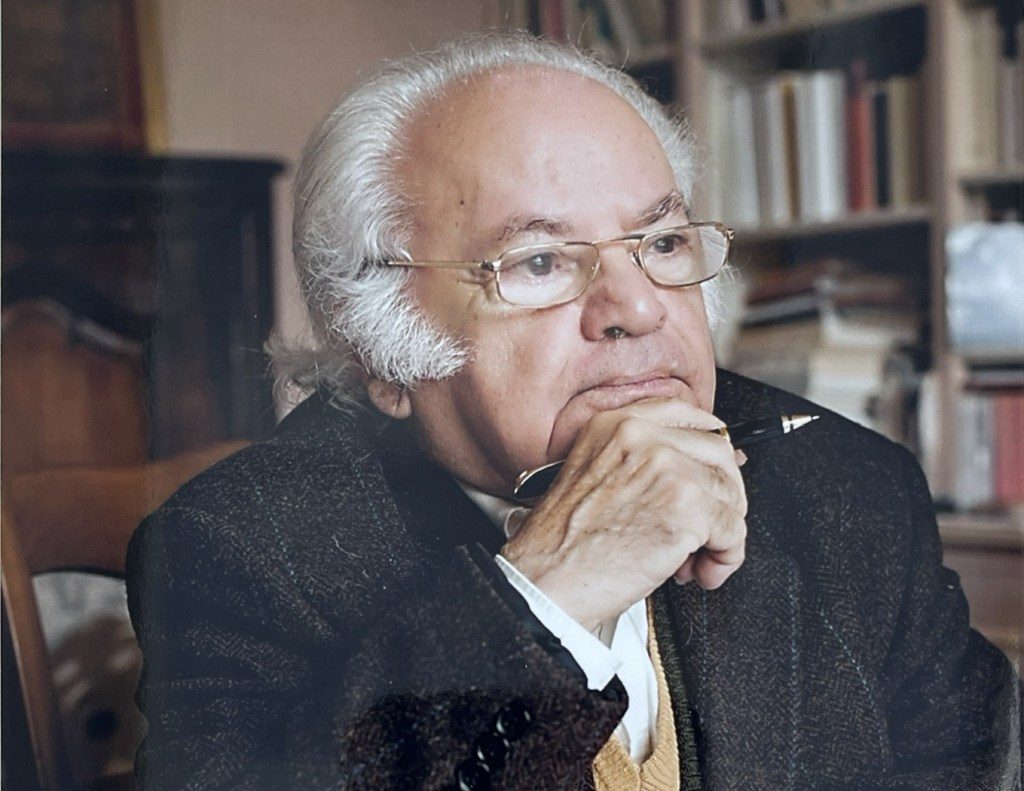

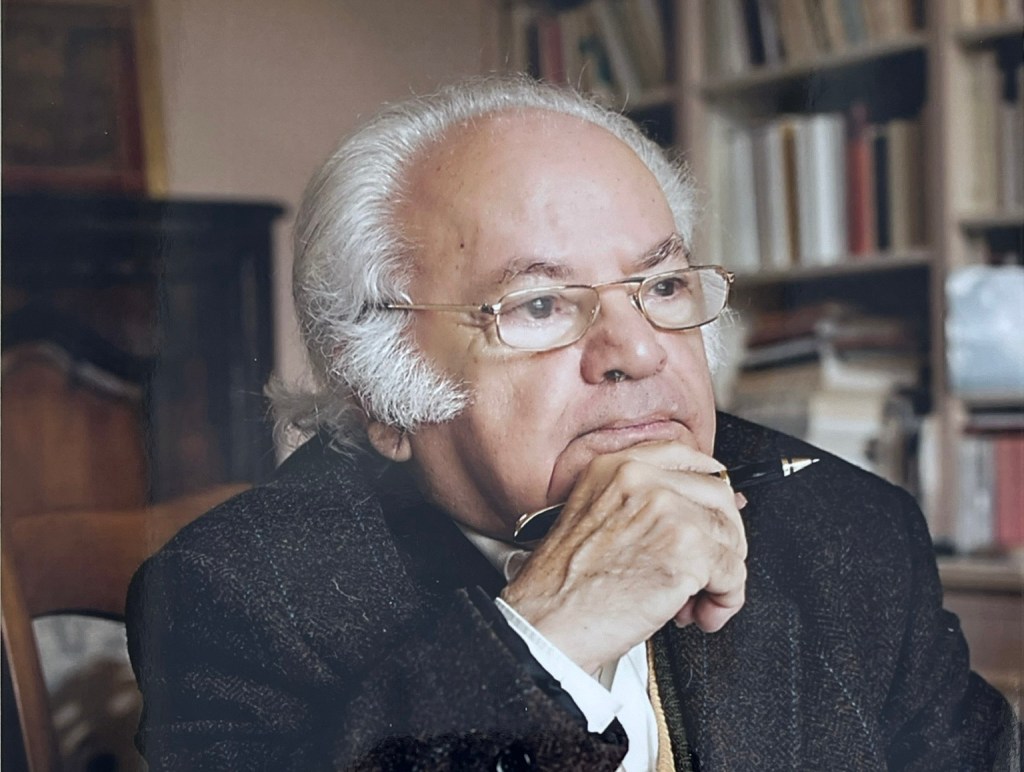

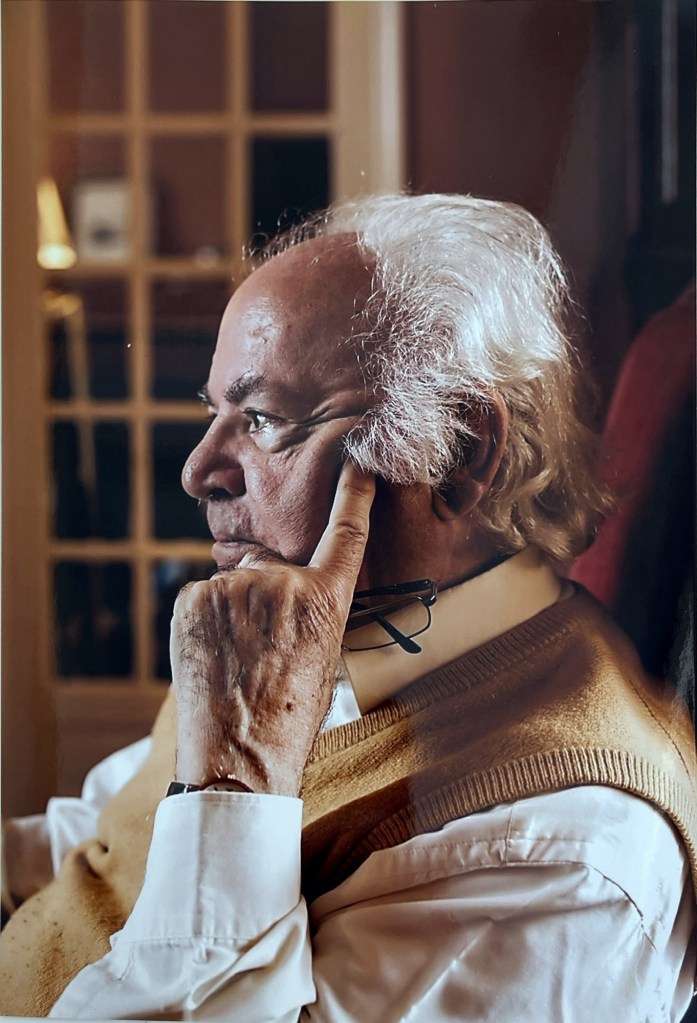

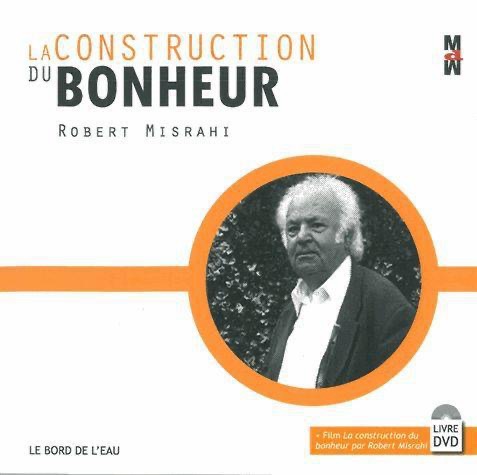

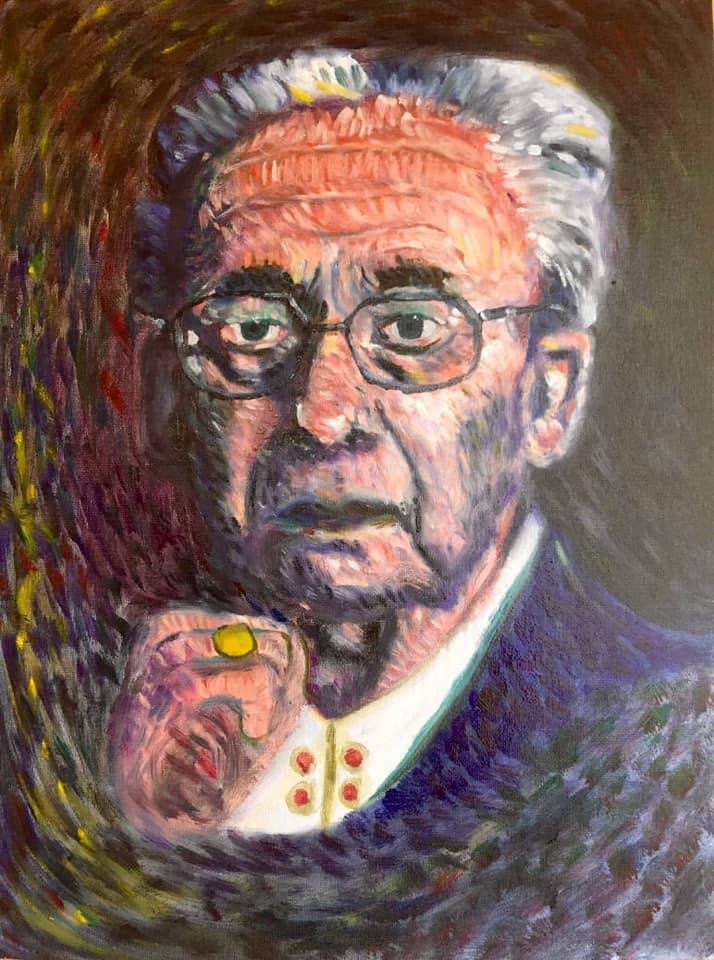

Robert Misrahi